平日は家を空けて仕事に出ている身にとって、土・日は目いっぱい庭仕事をしたいところですが、この春は週末に雨のパターンが多くなっています。

今日も朝のうちは今にも泣きだしそうな曇り空とはいえ、雨が落ちてはいませんでしたので、ブラインド(蕾の乗らないステム)の処理や蕾の整理が、わずかながらできました。

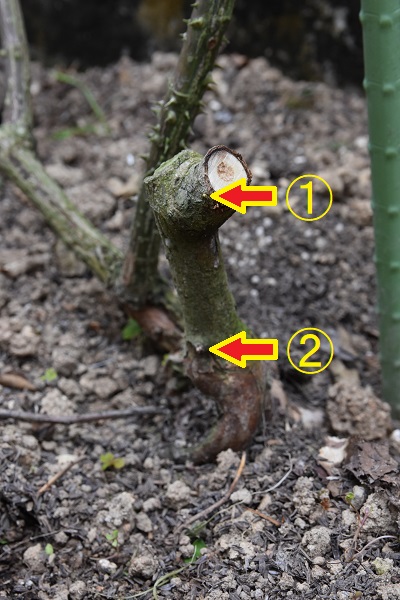

ブラインド枝は放置しておきますと上方の3~4芽が動き、それがまたブラインドになり、さらに数芽が伸びて、やがて箒状になり風通しと陽当たりが悪くなって病虫害の発生源になります。

「このステムには蕾が乗っていない」「ブラインド枝だ」と判断した瞬間に、上部の5枚葉を1~2枚つけてピンチし、そこから1芽だけを伸ばして1.5番花を楽しみます。

黄色の円内、ステムの先端に蕾がありません。

まだステムが柔らかいので、爪先を使えば簡単にポキリと折れます。

同様に、もう一例。

ピンチした先端部分は、

蕾になりそうでなっていない……蕾の有無は先端を軽くつまんでみて、ふっくらとした感じであれば蕾有り、ぺったんこで膨らみを感じなければ蕾無し。

この感覚は、栽培年数を重ねると自然と身につき、早い段階でブラインド枝のピンチができます。

しかし慣れない間は、目で見て明らかにブラインドであることが確認できてからピンチすればOKです。

ブラインドだと早合点してピンチした後で、よく見たら小さな蕾が乗っていた……などという悲喜劇は、どなたでも体験することです。

一方蕾の整理について、HT種に関しては4月14日の記事

でご紹介しました。

今日はフロリバンダ種の例をご覧下さい。

先端(矢印)の蕾が大きくなっています。

この蕾(「親」の蕾)が真っ先に1輪だけ開花し、残りの「子の世代」の蕾が1週間ほど遅れて咲き、さらに「孫の世代」の蕾がさらに1週間遅れて開花します。

「子の世代」の蕾が咲いた時に「親」の花は凋花となっていますので、その花首から切り捨てます。

すると「親」の居た場所にポッカリと空間ができて、房全体の賑やかさが損なわれます。

そこで、

「親」の蕾だけ取り去ります。

そうすると「子の世代」の花が隙間なく咲き、そこに「孫の世代」の蕾も密生する状態になって、賑やかな一房になります。

もちろん、この作業は必須というわけではありません。

房全体の賑やかさなど関係ない、1輪でも多くの花を楽しみたいという場合は、「親」の蕾を咲かせても構いません。

また、そもそも房咲性があまり豊かではない品種の場合は、蕾の整理は不要です。

昼前には本格的な雨降りになりました。

庭仕事ができなくなりましたので、ブログの「色付け」をするために町内を一周して来ました。

我が家には無い原種に近いばら達は今が花盛りです。

このお宅では大株のモッコウバラがフェンス作りで生垣になっています。

そう言えば、この八重の黄モッコウ(Rosa banksiae f.lutea Rehder)はアメリカにお渡りになられた秋篠宮眞子内親王の「お印」でしたね。

また、ナニワイバラ(Rosa laevigata)も満開です。

こちらのお宅は我が家と同様「懸崖作り」になっています。

一方、我が家はまだ緑・緑しています。

が、よく見ると、

開花間近の蕾もチラホラ……と言ったところです。

午後からはパソコンに向かって、「大阪ばら祭2024」の「コンテスト用看板」を作成しました。

ばら展まで残り3週間。

事務的な準備は着々と進んでいます。

あとは主役の花たちがキッチリと咲くかどうか……これが一番ムズカシイ。。。